Il y a 19 heures

« Angel's Egg » : le chef-d'œuvre intemporel de Mamoru Oshii, impossible à recréer aujourd'hui

h2

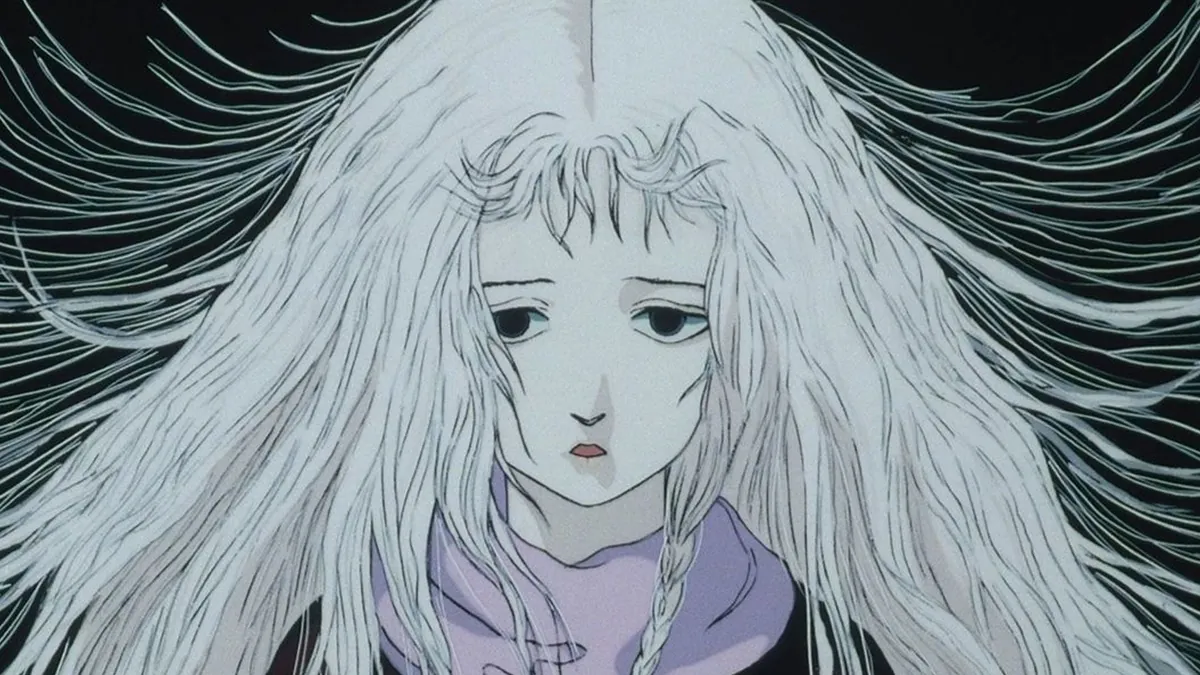

En 1985, Mamoru Oshii signait « Angel's Egg », un film d'animation aussi énigmatique que révolutionnaire. Aujourd’hui, le réalisateur affirme qu’un tel projet serait impossible à reproduire, tant les méthodes de production ont évolué. Entre nostalgie d’un savoir-faire artisanal et critique acerbe de l’industrie moderne, ce long-métrage reste un ovni cinématographique, inaccessible sur les plateformes mais célébré en salles pour son 40e anniversaire.

A retenir :

- Un film "impossible" à recréer : Mamoru Oshii explique pourquoi les techniques manuelles d’Angel’s Egg (1985) défient les standards actuels de l’animation.

- Critique de l’industrie moderne : le réalisateur dénonce la priorité donnée à la "créativité rapide" au détriment de l’artisanat, une tendance qui érode la qualité visuelle.

- Une œuvre culte introuvable : absent des plateformes, le film resurgit en salles (États-Unis, Espagne) dans une version remasterisée pour ses 40 ans.

- Un héritage visuel inégalé : chaque plan, dessiné à la main, offre une profondeur et une texture que les outils numériques peinent à égaler, selon Oshii.

- Un mystère narratif : entre symbolisme religieux et onirisme, le scénario — une fille protégeant un œuf "angélique" — divise encore les critiques.

L’Âge d’or de l’animation japonaise : quand l’artisanat régnait en maître

En 1985, le paysage de l’animation japonaise était en pleine mutation. Alors que des studios comme Ghibli (fondé un an plus tôt) commençaient à imposer un style narratif plus accessible, Mamoru Oshii, déjà reconnu pour son travail sur Dallos (1983), choisissait une voie radicalement différente avec Angel’s Egg. Ce film, produit par Tokuma Shoten et distribué par Bandai Visual, marquait un tournant : une œuvre où la technique prime sur le récit, où chaque photogramme était le fruit d’un travail méticuleux, presque obsessionnel.

À l’époque, l’industrie japonaise fonctionnait encore largement avec des celluloïds peints à la main et des décors en aquarelle. Oshii et son équipe — dont le directeur artistique Yoshitaka Amano (connu pour ses illustrations de Final Fantasy) — ont poussé ces méthodes à leur paroxysme. Les ombrages complexes, les jeux de lumière atmosphériques, et les textures quasi tactiles des décors (comme la cité engloutie ou les ruines gothiques) demandaient jusqu’à douze couches de peinture par cellule, une prouesse rare même pour les standards de l’époque.

Pour comprendre l’audace d’Angel’s Egg, il faut le replacer dans son contexte : le Japon des années 1980 voyait émerger les premières technologies d’assistance numérique (comme le paintbox utilisé pour Akira en 1988). Pourtant, Oshii refusait ces innovations, préférant une approche "organique". Dans une interview de 1986 pour le magazine Animage, il déclarait : "La perfection numérique tue l’âme. Une ligne tremblante, une erreur de couleur… ces imperfections donnent vie à l’image."

Cette philosophie explique pourquoi, près de 40 ans plus tard, le réalisateur considère le film comme "un fossile" de son époque. Les studios modernes, sous pression pour produire des séries à un rythme effréné (jusqu’à 12 épisodes par saison en 3 mois), n’ont ni le temps ni les ressources pour un tel niveau de détail. Kyoto Animation, souvent cité pour sa qualité, utilise aujourd’hui des logiciels comme Retas Studio pour optimiser les délais — une hérésie pour Oshii.

Le mystère de l’œuf : entre symbolisme religieux et allégorie politique

Si la forme d’Angel’s Egg est souvent célébrée, son fond reste un sujet de débats houleux. Le film suit une jeune fille (sans nom) gardant un œuf géant dans une cité en ruines, visitée par un homme armé d’une arme mystérieuse. Le synopsis officiel évoque une "quête onirique où la foi se heurte au désespoir", mais les interprétations divergent radicalement :

- Thèse religieuse : l’œuf représenterait la pureté perdue de l’humanité, et son écrasement final symboliserait la chute d’Éden. Cette lecture est étayée par les croquis préparatoires d’Oshii, où l’on voit des anges aux ailes brisées.

- Allégorie écologique : la cité engloutie évoquerait les catastrophes nucléaires (le Japon était alors marqué par Hiroshima et les essais de Bikini Atoll), l’œuf étant le dernier espoir de renaissance.

- Critique sociale : certains y voient une métaphore de la jeunesse japonaise désillusionnée des années 1980, écrasée par le système (l’œuf) et les promesses non tenues du "miracle économique".

Oshii lui-même refuse de trancher. Dans un entretien avec The Japan Times en 2003, il affirmait : "Un film doit être un miroir. Si vous y voyez Dieu, c’est Dieu. Si vous y voyez le néant, c’est le néant. Mon rôle s’arrête à la création des images." Cette ambiguïté a alimenté le statut culte du film, mais aussi sa marginalisation commerciale : trop abstrait pour le grand public, trop "lent" pour les fans d’action.

Un détail souvent ignoré : le design du personnage masculin s’inspire directement des soldats de la Seconde Guerre mondiale, avec son manteau et son arme rappelant un fusil anti-char Type 97. Une référence volontaire, selon le character designer Yoshitaka Amano, qui voulait "montrer comment la violence et la foi peuvent coexister dans un même corps".

La malédiction des chefs-d’œuvre : pourquoi « Angel’s Egg » est introuvable

Ironie du sort : un film aussi acclamé est aujourd’hui quasi impossible à voir légalement. Contrairement à des classiques comme Akira ou Le Château ambulant, Angel’s Egg n’a jamais été diffusé sur les grandes plateformes (Netflix, Crunchyroll, Prime Video). Les raisons ?

- Droits complexes : la production originale impliquait Tokuma Shoten (aujourd’hui absorbé par Nippon Television) et Bandai Visual, dont les archives sont éparpillées. Les négociations pour une restauration ont pris plus de 5 ans.

- Format incompatible : le master original était en 35mm, avec des couleurs instables. La remasterisation a nécessité un scannage photochimique (coûteux), réalisé par Imagica à Tokyo.

- Stratégie marketing : les ayants droit misent sur des ressorties événementielles (comme en 2018 au Festival de Cannes dans la section "Cannes Classics") pour maintenir son aura de rareté.

La bonne nouvelle ? La version remasterisée (en 4K HDR) est actuellement projetée aux États-Unis (via GKIDS) et arrivera en Espagne (distribuée par Vértigo Films), mais aucune date n’est confirmée pour la France. Les fans peuvent cependant se tourner vers des éditions collector japonaises (comme celle de Bandai Namco Arts en 2020, incluant un livret de 100 pages et une bande-son remasterisée par Yoshihiro Kanno).

Un autre obstacle : l’absence de doublage. Le film, presque sans dialogues (seulement 12 répliques en 70 minutes), repose sur une bande-son atmosphérique composée par Yoshihiro Kanno (collaborateur régulier d’Oshii). Les sous-titres, souvent approximatifs, ont nourri des décennies de mauvaises interprétations. Par exemple, la réplique finale ("C’était un rêve…") est traduite par "It was a dream…" en anglais, alors que le japonais original ("Yume datta no ni…") implique une nuance de regret ("Pourtant, c’était un rêve…").

L’héritage d’Oshii : comment « Angel’s Egg » a influencé (sans le vouloir) le cinéma moderne

Bien que méconnu du grand public, Angel’s Egg a laissé une empreinte indélébile sur plusieurs générations de créateurs. Voici trois exemples marquants :

- Hayao Miyazaki : dans une conférence en 1995 (retranscrite dans Starting Point), le cofondateur de Ghibli avouait que les décors aquatiques d’Angel’s Egg avaient inspiré ceux de Nausicaä (1984) et du Château dans le ciel (1986). Il critiquait cependant son "manque de chaleur humaine".

- Hideo Kojima : le créateur de Metal Gear Solid a cité le film comme une influence majeure pour Snatcher (1988) et Policenauts (1994), notamment pour ses ambiances oppressantes et son mélange de science-fiction et de mysticisme.

- Darren Aronofsky : le réalisateur de Mother! (2017) a reconnu dans une interview pour IndieWire que la scène de l’œuf écrasé avait hanté son approche de la "violence symbolique" dans ses films.

Pourtant, Oshii lui-même minimise cette postérité. Dans un documentaire de 2015 (Talking Head), il déclarait : "Les gens voient ce qu’ils veulent voir. Moi, je n’ai fait qu’un film sur la solitude. Le reste, c’est leur imagination." Une modestie qui contraste avec l’impact visuel du film : des plans comme la procession des ombres ou le poisson géant (séquence de 8 minutes sans coupure) sont encore étudiés dans les écoles d’animation, dont CalArts aux États-Unis.

Un héritage technique aussi : Angel’s Egg a été l’un des premiers films à utiliser des filtres optiques pour créer des effets de flou artistique (comme dans la scène du rêve), une technique reprise plus tard par Satoshi Kon dans Perfect Blue (1997). Pourtant, ces innovations sont aujourd’hui obsolètes : les logiciels comme Toon Boom ou Adobe Animate simulent ces effets en quelques clics, sans l’âpreté du travail manuel.

Le paradoxe Oshii : un visionnaire en marge de son propre succès

Mamoru Oshii est un cas unique dans l’industrie : un réalisateur dont chaque projet est attendu comme un événement, mais dont les films peinent à trouver leur public. Après Angel’s Egg, il a enchaîné avec des œuvres tout aussi ambitieuses :

- Ghost in the Shell (1995) : un succès critique et commercial, mais dont il a dénoncé les suites ("des produits marketing sans âme").

- The Sky Crawlers (2008) : un échec financier malgré son animation en 3D pionnière (mélange de cell-shading et de motion capture).

- Vladlove (2021) : une série TV abandonnée après une saison, faute d’audience.

Ce paradoxe s’explique par son refus des compromis. Là où des réalisateurs comme Makoto Shinkai (Your Name) adaptent leur style aux attentes du marché, Oshii reste intransigeant. Pour Angel’s Egg, il a imposé :

- Un budget de 800 millions de yens (environ 5 millions de dollars aujourd’hui), une somme colossale pour l’époque.

- Un tournage de 2 ans, avec des retards constants dus à son perfectionnisme.

- Le renvoi de 3 animateurs jugés "trop pressés", dont un futur cadre de Studio Pierrot.

Résultat : un film culte mais non rentable, qui n’a rapporté que 1,2 milliard de yens au box-office japonais (loin des 7 milliards de Nausicaä la même année). Pourtant, c’est précisément cette intransigeance qui fait d’Oshii une figure respectée. Comme le résumait le critique Tadao Sato dans Le Cinéma japonais (1987) : "Oshii n’est pas un réalisateur pour le public. C’est un réalisateur contre le public."

Angel’s Egg incarne un double paradoxe : celui d’un film trop en avance sur son temps pour réussir commercialement, et trop ancré dans son époque pour être recréé aujourd’hui. Mamoru Oshii, en refusant les facilités du numérique, a offert au monde une œuvre unique, imparfaite, et profondément humaine — précisément ce qui la rend irremplaçable. Alors que l’industrie de l’animation japonaise se noie dans la surproduction (plus de 200 séries par an en 2023), ce film rappelle une vérité inconfortable : l’art exige du temps, et le temps est ce que l’on a le moins.

La ressortie en salles, bien que limitée, est une occasion rare de redécouvrir ce monument. Mais elle pose aussi une question cruciale : dans un monde où 90% des animes sont produits avec des outils numériques (source : Japan Animation Association, 2022), qui osera un jour relever le défi d’Oshii ? Qui prendra le risque de créer, non pas pour le marché, mais pour l’éternité ?

En attendant, Angel’s Egg reste là, comme son œuf mythique : fragile, mystérieux, et prêt à se briser au moindre faux pas. Peut-être est-ce là, justement, sa plus grande force.