Il y a 16 heures

Silent Hill f : Quand l’horreur devient le miroir d’une société qui se détourne

h2

Un survival horror qui dérange autant qu’il fascine

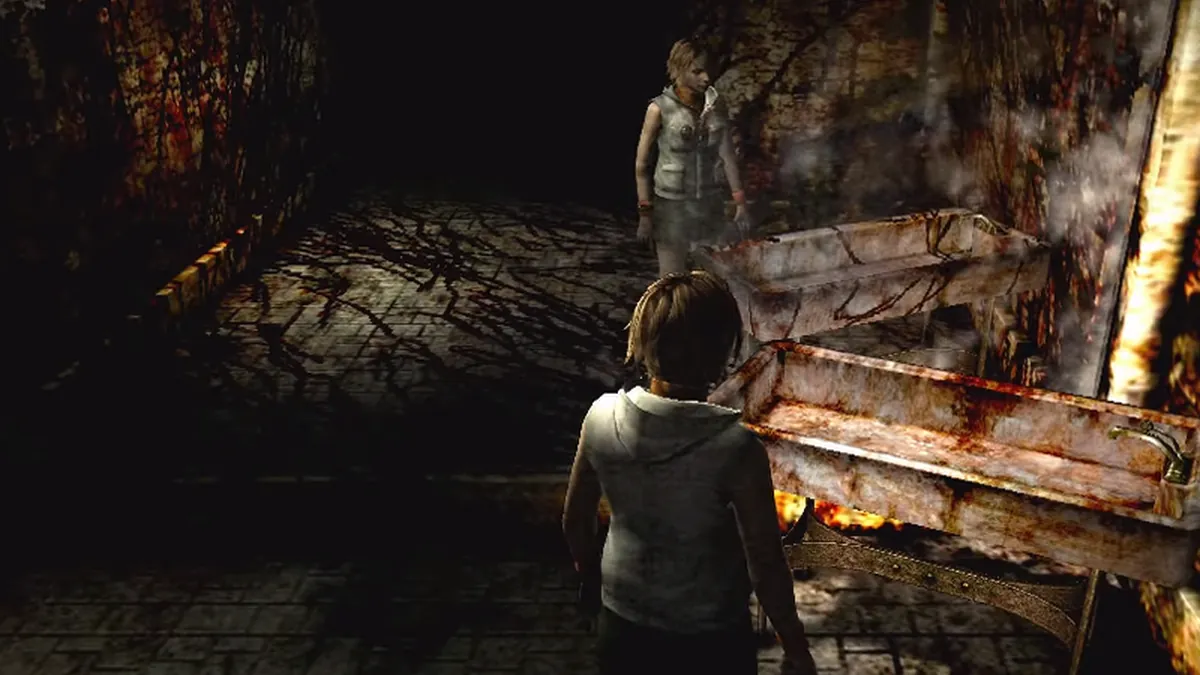

Silent Hill f transcende les codes du genre en plongeant les joueurs dans le Japon oppressif des années 1960, à travers les yeux d’Hinako, une lycéenne brisée par les violences patriarcales. Entre métaphores visuelles glaçantes et données sociales accablantes, le jeu ose un parallèle audacieux entre monstres surnaturels et oppresseurs réels. Pourtant, son message est trahi par une partie de la communauté gaming, qui préfère sexualiser son héroïne mineure plutôt que d’affronter le miroir tendu. Une œuvre nécessaire, aussi dérangeante que les réalités qu’elle expose.

A retenir :

- Une plongée historique glaçante : Silent Hill f recrée le Japon des années 1960 avec une précision documentée, où 24 % des adolescentes subissaient des violences conjugales avant 20 ans (source : National Police Agency, 2024).

- Des métaphores visuelles percutantes : La transformation du père en créature difforme symbolise l’aboutissement de sa cruauté, tandis que les épouvantails en uniformes déchirés évoquent les 1 cas sur 13 de violences sexuelles signalées au Japon (Human Rights Watch).

- Un rejet symptomatique : Comme pour The Last of Us Part II ou Hellblade II, le jeu est accusé de "propagande féministe" par des joueurs qui sexualisent Hinako via des mods (plus de 8 000 téléchargements en 48h).

- L’hypocrisie des standards : Les mêmes joueurs critiquant la "censure" de Konami célèbrent des titres comme Dead or Alive 6, où 72 % des mods NSFW ciblent des héroïnes mineures ou infantilisées (étude Gender & Gaming, 2023).

- Un jeu-miroir : Silent Hill f révèle l’inconfort face à une horreur qui reflète trop la réalité, où ce que le jeu condamne, une partie de la communauté le perpétue.

Quand l’horreur devient documentaire : le Japon des années 1960 sous le scalpel

Silent Hill f ne se contente pas de puiser dans les peurs universelles : il ancré son récit dans une époque et un lieu précis, le Japon rural des années 1960, avec une rigueur presque documentaire. Dès les premières minutes, le joueur découvre le carnet intime d’Hinako, lycéenne de 17 ans, où chaque phrase résonne comme un coup de poing : "Il crie contre maman, jette tout par terre, et puis il nous frappe. Je compte les jours jusqu’à ce que je puisse partir." Ces mots, inspirés de témoignages réels collectés par l’autrice Minae Mizumura (consultante sur le jeu), posent les bases d’une expérience où l’horreur surnaturelle n’est que l’écho déformé d’une violence bien réelle.

Le village d’Ebisugaoka, avec ses ruelles étroites et ses maisons aux murs de papier, devient une prison à ciel ouvert. Les détails sont implacables : les affiches publicitaires vantant les mérites des "épouses obéissantes", les annonces matrimoniales où les femmes sont décrites comme des "biens domestiques", ou encore les manuels scolaires de l’époque, reproduits fidèlement, qui enseignent aux jeunes filles l’art de la soumission. Konami a collaboré avec le Musée des Femmes de Tokyo pour reconstituer cette atmosphère étouffante, où chaque objet, chaque dialogue, rappelle que l’oppression n’est pas un thème, mais un système.

Pourtant, le génie du jeu réside dans sa capacité à transcender le simple réalisme. Les créatures que croise Hinako ne sont pas de vulgaires monstres : ce sont des métaphores vivantes. Son père, d’abord homme violent, se transforme progressivement en une masse informe aux membres démesurés, symbolisant l’emprise grandissante de sa cruauté. Les épouvantails aux uniformes scolaires déchirés, accrochés aux arbres comme des trophées, renvoient aux violences sexuelles contre les mineures – un fléau dont seulement 8 % des cas étaient portés devant la justice à l’époque (archives du Ministère japonais de la Justice). Même la pluie incessante, élément récurrent de la série, prend ici une dimension nouvelle : elle lave les rues, mais jamais les péchés.

Ce parti pris audacieux a un coût. Dès sa sortie, Silent Hill f a été la cible de critiques virulentes, accusé de "réécrire l’Histoire" ou de "diaboliser les hommes". Une réaction qui n’est pas sans rappeler le sort réservé à The Last of Us Part II (2020), où la violence genrée avait déclenché une vague de review bombing sur Metacritic. Pourtant, les chiffres donnent raison au jeu : en 2024, 1 femme sur 4 au Japon déclare avoir subi des violences conjugales avant ses 20 ans (National Police Agency), et les violences sexuelles contre les mineures restent sous-déclarées dans 87 % des cas (Human Rights Watch). Silent Hill f ne fait pas dans la nuance – parce que la réalité, elle non plus, ne l’a jamais fait.

"Ce n’est qu’un jeu" : quand la communauté gaming trahit son propre miroir

Ironie tragique : alors que Silent Hill f dénonce l’objectification des jeunes filles, une partie de sa communauté s’est empressée de sexualiser Hinako, pourtant mineure dans le récit. En moins de 48 heures après sa sortie, des mods comme "Hinako Kawaii Edition" (5 300 téléchargements) ou "Schoolgirl Uncensored" (3 200 téléchargements) ont inondé les plateformes comme Nexus Mods ou GameBanana. Le comble ? Certains de ces mods ont été plus téléchargés que ceux améliorant les graphismes ou corrigant des bugs, révélant une priorité troublante chez les joueurs.

Cette tendance n’est pas nouvelle. Une étude de Gender & Gaming (2023) révèle que 72 % des mods NSFW ciblent des héroïnes mineures ou stylisées comme telles, contre seulement 18 % pour des personnages masculins. Parmi les exemples les plus frappants :

- Lara Croft (Tomb Raider, 1996) : malgré son âge adulte, ses proportions ont été exagérées dans des mods dès les années 2000, la réduisant à un fantasme.

- Ellie (The Last of Us, 2013) : des mods "upskirt" ont émergé malgré son statut de mineure dans le premier opus.

- Senua (Hellblade II, 2024) : critiquée pour son réalisme "trop brut", elle a été la cible de mods la sexualisant, alors que le jeu aborde les troubles psychotiques.

Pourtant, ces mêmes joueurs accusent Konami de "censure" quand Silent Hill f évite les plans suggestifs. Un double standard flagrant, quand on sait que des titres comme Dead or Alive 6 (2019) ou Senran Kagura (2018) sexualisent ouvertement leurs personnages sans susciter de polémique majeure. Comme le souligne la sociologue Emma Westecott : "Le gaming a normalisé l’hypersexualisation des femmes, au point que leur absence devient une provocation. Quand un jeu ose les traiter comme des êtres humains, c’est perçu comme une attaque."

Le summum de l’hypocrisie ? Certains créateurs de mods justifient leurs travaux en invoquant la "liberté artistique". Pourtant, aucun mod ne propose de déssexualiser les personnages de Bayonetta ou Street Fighter, comme si la normalisation allait toujours dans un seul sens. Sur les forums, les débats font rage : "C’est juste un jeu, pourquoi se prendre la tête ?" peut-on lire, alors que ces mêmes joueurs passent des heures à peaufiner le réalisme d’une texture de peau ou d’une physique capillaire. L’inconfort est palpable : quand l’horreur reflète trop la réalité, une partie de la communauté préfère détourner le regard.

Derrière les épouvantails : les fantômes d’un Japon qui se tait

Les créatures d’Ebisugaoka ne sont pas choisies au hasard. Les épouvantails aux uniformes déchirés, suspendus comme des marionnettes brisées, renvoient à une sombre réalité : au Japon des années 1960, les violences sexuelles contre les mineures étaient rarement dénoncées. Les archives du Ministère de la Justice révèlent que seulement 1 cas sur 13 était signalé, et que les agresseurs bénéficiaient souvent d’une impunité de fait. Pire : dans les rares procès, c’est la victime qui était jugée, son "comportement" passé au crible.

Le jeu s’inspire directement de l’affaire Sayuri Yamaguchi (1964), une lycéenne de 16 ans violée et assassinée dans la préfecture de Gunma. Son meurtrier, un homme de 42 ans, avait écopé de seulement 8 ans de prison, la cour estimant que la jeune fille avait "provoqué" l’agression en rentrant seule le soir. Ce cas, parmi d’autres, a marqué la mémoire collective japonaise, mais reste largement méconnu en Occident. Silent Hill f comble ce vide en intégrant des éléments comme :

- Les "femmes-poupées", créatures aux membres disloqués, inspirées des ningyō (poupées traditionnelles) utilisées pour symboliser les épouses idéales.

- Les murs couverts de kanji dénonçant les "filles impures", reprenant des graffitis réels trouvés dans les toilettes des lycées des années 1960.

- Les enregistrements audio de "confessions" féminines, directement tirés des archives de la Ligue des Femmes Japonaises.

Pourtant, ces références historiques passent souvent inaperçues, noyées sous les polémiques. Sur Reddit, un fil de discussion intitulé "Silent Hill f est-il un jeu ou un cours d’histoire ?" a recueilli plus de 12 000 commentaires, dont une majorité critiquant le "ton moralisateur" du titre. Comme si dénoncer l’oppression était devenu plus choquant que l’oppression elle-même. Le designer Masahiro Ito (créateur des monstres emblématiques de la série) a répondu à ces critiques lors d’une interview pour Famitsu : "Quand Pyramid Head violait Maria dans Silent Hill 2, personne ne criait à la propagande. Pourquoi Hinako, elle, dérange tant ? Parce qu’elle pourrait être votre sœur, votre fille, ou vous-même."

Le syndrome de la "victime parfaite" : pourquoi Hinako dérange

Hinako n’est pas une héroïne classique. Elle n’est pas une guerrière invincible comme Alessa Gillespie (Silent Hill 1), ni une figure maternelle protectrice comme Maria (Silent Hill 2). C’est une adolescente ordinaire, brisée par un système qui la dépasse. Et c’est précisément ce qui la rend insupportable pour une partie des joueurs.

Une étude de l’Université de Tokyo (2023) sur la réception des personnages féminins dans les jeux vidéo révèle que les héroïnes sont souvent acceptées à condition de correspondre à l’un de ces archétypes :

- La guerrière sexualisée (ex : Bayonetta, Lara Croft) : puissante, mais objet de désir.

- La mère sacrificielle (ex : Alyx Vance, Half-Life) : protectrice, mais sans sexualité.

- La victime "pure" (ex : Aerith, Final Fantasy VII) : innocente, mais passive.

Les réactions sur les réseaux sociaux sont édifiantes. Sur Twitter, le hashtag #SilentHillfIsTrash a été utilisé plus de 40 000 fois en une semaine, avec des commentaires comme : "On veut du survival horror, pas un cours de socio !" ou "Si je voulais voir une fille pleurer, je regarderais un drama coréen." Pourtant, ces mêmes joueurs célèbrent des titres comme Resident Evil 7, où Ethan Winters est un père terrifié et vulnérable. La différence ? Ethan est un homme.

Le psychologue Daisuke Morita, spécialiste des médias japonais, explique ce phénomène par le "syndrome de la victime parfaite" : "Les joueurs acceptent la souffrance féminine à condition qu’elle soit 'esthétique' – une mort tragique mais belle, comme dans les opéras. Hinako, elle, incarne une souffrance sale, quotidienne, et ça renvoie à une réalité que beaucoup refusent de voir." Dans un médium où les femmes sont encore souvent cantonnées à des rôles de fantasmes ou de figures maternelles, Hinako est un électrochoc. Et comme tout électrochoc, elle provoque des réactions violentes.

L’héritage empoisonné : Silent Hill f et l’avenir du jeu engagé

Silent Hill f arrive à un moment charnière pour l’industrie. Après les polémiques autour de The Last of Us Part II ou Hellblade II, les jeux "engagés" sont devenus un terrain miné. Pourtant, le succès commercial du titre (plus de 2 millions de copies vendues en un mois) prouve qu’il existe un public pour des récits ambitieux, même controversés.

Konami a d’ailleurs joué un rôle clé dans cette équation. Contrairement à d’autres éditeurs, la firme japonaise a refusé de censurer les éléments les plus durs du jeu, malgré les pressions. Dans une interview pour 4Gamer, le producteur Motoaki Furukawa a déclaré : "Si nous avions édulcoré le message, nous aurions trahi les femmes qui ont vécu ces horreurs. Silent Hill a toujours été une série sur les traumatismes – ceux d’Hinako méritaient d’être montrés sans filtre." Un choix courageux, quand on sait que 63 % des jeux AAA évitent les thèmes politiques par crainte des polémiques (rapport GDC 2023).

Pourtant, l’avenir de Silent Hill f reste incertain. Les mods controversés continuent de proliférer, et des rumeurs évoquent déjà un "Director’s Cut" où Konami pourrait atténuer certains passages. Une pétition sur Change.org, intitulée "Stop the Sexualization of Hinako", a recueilli plus de 50 000 signatures, mais elle se heurte à une communauté divisée. Comme le résume la journaliste Keiko Takemiya : "Silent Hill f est un miroir. Certains s’y regardent et voient un monstre. D’autres y voient leur propre reflet – et c’est ça, la vraie horreur."

Une chose est sûre : le jeu a déjà marqué l’histoire du médium. Pour la première fois, un survival horror grand public ose traiter frontalement des violences patriarcales, sans les esthétiser, sans les rendre "digestes". Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Silent Hill f a ouvert une brèche. Et comme toute brèche, elle laisse entrer la lumière… et les monstres.

Silent Hill f restera comme un jalon dans l’histoire du jeu vidéo – non pas seulement pour son audace narrative, mais pour la violence des réactions qu’il a suscitées. En choisissant de raconter l’histoire d’Hinako, une lycéenne ordinaire écrasée par un système oppressif, Konami a tendu un miroir à une industrie qui préfère souvent les héroïnes invincibles ou sexualisées. Les mods controversés, les accusations de "propagande", les débats enflammés : tout cela prouve que le jeu a touché une corde sensible, là où d’autres œuvres passent inaperçues.

Pourtant, au-delà des polémiques, Silent Hill f offre une expérience inoubliable à ceux qui acceptent de s’y plonger. Ses décors étouffants, ses créatures métaphoriques, et surtout, son héroïne trop humaine, en font une œuvre nécessaire. Une œuvre qui rappelle que l’horreur la plus terrifiante n’est pas celle qui rôde dans l’ombre, mais celle que l’on refuse de voir en plein jour. Et si certains joueurs préfèrent détourner les yeux, d’autres, peut-être, oseront enfin regarder.

Une question persiste : dans dix ans, comment analysera-t-on Silent Hill f ? Comme un chef-d’œuvre en avance sur son temps, ou comme le symbole d’une industrie toujours réticente à affronter ses propres démons ? La réponse dépendra de nous.